Quand on perçoit, on ne parle pas,

et quand on parle, on ne perçoit pas.

La voie est inaudible,

ce que tu entends n’est pas elle.

Elle est invisible,

ce que tu vois n’est pas elle.

On ne peut pas parler d’elle,

ce dont on parle n’est pas elle.

Tchouang Tseu

(traduction Jean François Billeter)

d’abord quelques images (on dit encore photogrammes ?) de la bande annonce du dernier film de Jean-Luc Godard : Adieu au langage.

Film « 3D ». Avec les lunettes noires appropriées on voit surgir le museau d’un chien à quelques centimètres de ses yeux, ou une jeune femme nue qui descend un escalier dans l’espace au lieu de se cacher dans le plan de l’écran comme tout le monde. Le chien ne mord pas, et on ne montera pas plus haut avec ce nu descendant (sans excessive condescendance), mais quand même, c’est sauvage, ces images. Procure des « sensations » très inhabituelles. Godard aurait pu couper un requin en deux et nous promener entre les deux moitiés, mais les requins sont rares dans le lac Léman, la caméra qui louche reste à inventer – quoique … ces plans divisés en deux parties contiguës mais hétérogènes … – et ç’avait déjà été fait. Et puis, à « effet » égal (les hostiles peuvent dire « sensationnalisme » ou « spectaculaire », sans changement), on ne dit pas les mêmes choses avec un requin mort « naturalisé » et avec un chien vivant filmé en 3D, surtout si on lui ajoute des gens qui feuillettent et commentent des livres (Jacques Ellul, Hannah Arendt) à une braderie, des types tout droit sortis d’un polard de Jean-Luc Godard qui profèrent des menaces en allemand, des filles qui se fichent des menaces proférées par les types du bout de phrase précédent, une jeune femme qui aime bien se promener toute nue tout en disant des peut-être vérités théologico-métaphysiques (« Il n’a pas pu ou pas voulu faire de nous des humbles, alors Il a fait de nous des humiliés »), un type qui n’y répugne pas – à se promener tout nu – et trouve la susdite sympathique mais passe beaucoup de temps sur le siège des cabinets à imiter – sans résultat notable – le penseur de Rodin, des paysages de forêt et de rive de lac à l’automne, des ciels où des nuages font le chien, des blagues infra-carambaresques (Le petit poussait), Byron, Shelley et Mary Shelley dans des bois suisses qui vont voir naître Frankenstein, un rappel – à propos de bois – du point de vue encore moins moderne des indiens apaches chikawa, qui appellent le monde La Forêt, des phrases absolues (« Chacun doit penser que le rêveur c’est l’autre », « Je cherche la pauvreté dans le langage », « Aujourd’hui tout le monde a peur », Monet : «Ne pas peindre ce qu’on voit, puisqu’on ne voit rien, mais peindre ce qu’on ne voit pas.»), … Ce qu’un critique (Serge Kaganski, Les Inrocks) a qualifié de « mash-up poétique, critique, philosophique et scatologique », « équivalent des cut-up burroughiens ou des collages ruptures du rap » (bien vu, mais sans les limites de l’automatisme de Burroughs ou du simplisme du rap, et avec l’évidence visuelle que seul le cinéma peut apporter) parle du monde – aujourd’hui, demain, hier -, de la nature, des livres, des femmes et des hommes, de la violence, de la nudité, du totalitarisme, de la solitude, des nuages, des chiens, de l’amour propre, du romantisme, du sexe, du caca, du zéro et de l’infini, de la mort, des enfants, de la musique, … et comme cette réalité d’aujourd’hui et de toujours est essentiellement chaotique, il en parle avec le langage du chaos : le collage.

François Truffaut disait que Godard avait fait au cinéma ce que Picasso avait fait à la peinture, et c’est vrai (et conscient et délibéré – les références à l’histoire de la peinture moderne ou à Picasso en particulier sont fréquentes dans ses films, en particulier Pierrot le fou -, et il persiste et signe – le montage chiasmatique saccadé est un équivalent du « cubisme », la saturation des couleurs dans beaucoup de plans d’Adieu au langage est un équivalent du « fauvisme », le principe du collage cinématographique est un équivalent mobile de la « poésie évidente » de Jiří Kolář, l’expansion des images dans la 3D est un équivalent de « l’hyperréalisme »). Picasso (dont Langlois disait qu’il était le savant, Einstein étant l’artiste) a « cassé » la peinture pour lui permettre d’évoquer le visible dans ce qu’il a d’insaisissable, interdire l’illusion d’une appropriation des choses par la restitution « photographique » ou stylisée de leurs apparences. Avant lui Cézanne, dont il a très bien compris la leçon, en était venu à composer ses tableaux par juxtaposition de plans colorés pour rester fidèle aux « petites sensations ». Et après ou en même temps que lui Duchamp a ouvert la possibilité d’une peinture recourant à de toutes autres techniques pour pouvoir évoquer des réalités essentielles (la « mécanique » amoureuse), mais inaccessibles à la seule vue, devinables seulement si on se dégage de la fascination esthétique pour le tableau ou « l’objet » désiré. Godard est dans cette tradition là, d’artistes qui essaient de rendre … la transcendance du visible, la transcendance du réel (C’est un grand mot, certes, mais après tout je ne vois pas pourquoi on devrait en abandonner l’usage aux philosophes religieux : on peut être mécréant et reconnaître l’évidence de notre appartenance à un monde qui dépasse infiniment nos pouvoirs de compréhension. Il faut simplement réapprendre à se servir de ce lexique. Se souvenir par exemple qu’il y a une infinité de degrés de transcendance : nous considérons avec condescendance ce qui nous apparaissait comme inatteignable et a fortiori indépassable quelques années, quelques mois auparavant, l’Absolu d’hier est relativisé par celui d’aujourd’hui, et tout artiste sérieux cherche à créer des Absolus que rien ne pourra relativiser … Aussi, il y a des Absolus qui rentrent en conflit – les tragédies sont faites de tels conflits -, des Absolus faisandés – comme toutes les idéologies politiques ou religieuses – et des Absolus négatifs, de transgression ou de régression – comme les gros mots pour les enfants, les blasphèmes pour les adultes -, des Absolus qui nous écrasent, des Absolus qui nous libèrent, des Absolus qui nous libèrent en nous écrasant, des Absolus qui nous écrasent en nous libérant, … : la danse des transcendances est assez animée)

Continuer l’ode au monde visible que chaque cinéaste sorti des studios entonne avec chaque nouveau film, mais aller au-delà de l’aplatissement des apparences, ne pas réduire ce qui est dans plusieurs plans à un seul, ni réduire les êtres et les objets à leur rôle dans une histoire, ou à ce qu’on sait d’eux. Communiquer, avec l’émerveillement, l’étonnement du monde. Faire voir le visible qu’on ne voit pas. Trafiquer les images pour faire voir. Imposer par de fausses hallucinations l’évidence d’une réalité excessive. Les « effets » spectaculaires de la 3D obéissent ici à un souci de morale poétique et philosophique : en mettre plein la vue pour faire voir ce qui devrait toujours nous en mettre plein la vue, si nos systèmes de neutralisation de l’étonnement ne fonctionnaient pas si bien. (Dans un entretien pour le Fresnoy, Godard dit des gens qui font de la télé qu’ils « ne sont pas étonnés d’être au monde », et qu’ils « ne sont pas étonnés d’être eux-mêmes parce qu’ils sont convaincus d’être eux-mêmes ». Il a aussi cette définition immense, qui lui aurait valu au siècle des siècles, sans doute, l’estime de Socratecomme celle de Montaigne et Pascal : « la caméra est un doute ».

Sauf qu’eux cherchaient au moyen du langage une certitude que film ou peinture semblent pouvoir atteindre en s’en passant. Dire adieu au langage est une tentation que connaissaient tous les artistes, avant que l’art ne tombe dans le domaine du discutable et qu’ils ne se métamorphosent en bavards prosélytes de leur art (bavartistes?). Que Godard éprouve cette tentation, lui qui a toujours pris le cinéma en poète et artiste, non en raconteur d’histoires (celle d’Adieu au langage est particulièrement indémêlable, même quand on a lu le résumé aimablement proposé par l’auteur : « Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils s’aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent. L’homme et la femme se retrouvent. Le chien se trouve entre eux. L’autre est dans l’un. L’un est dans l’autre. Et ce sont les trois personnes. L’ancien mari fait tout exploser. Un deuxième film commence. Le même que le premier. Et pourtant pas. De l’espèce humaine on passe à la métaphore. Ca finira par des aboiements. Et des cris de bébé.« ), cela n’a rien d’étonnant. Ce qui prête à la moquerie un film qui, avec un tel titre, est si farci de citations, découle sans doute de ce que son metteur en scène cherche aussi la certitude par le biais des philosophes, qui n’ont jamais eu d’autre choix que d’espérer une issue au langage par le langage. Par ailleurs, les silences de l’amour exigent un minimum de paroles(qui, allez savoir pourquoi, a fâcheusement tendance à s’affoler, enfler, gonfler, jusqu’à devenir dans certains cas un flot de paroles pratiquement ininterrompu), et le désir du grand Silence est aussi peu compatible avec l’amour que le désir du misanthrope de fuir dans un désert avec son amour pour Célimène la coquette.

En beaucoup d’endroits ce film fait voir ce qu’il montre comme si c’était la première fois que c’était filmé, comme si on ne l’avait jamais vu.

Cette intensité perceptive très singulière m’a fait repenser à un livre d’Aldous Huxley intitulé Les portes de la perception (1954), dans lequel il explore une intelligence de l’art qui lui a été ouverte par la double analogie des états d’infinitisation de la conscience auxquels ouvrent certains hallucinogènes (dans son cas la mescaline) comme les disciplines mystiques (les secondes faisant fréquemment usage des premiers). En visitant le jour suivant l’exposition Bill Viola au Grand Palais, je tombe sur la citation de William Blake d’où Huxley avait tiré son titre (« Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l’homme telle qu’elle est, infinie »), et elle est là-aussi à sa place. Le mysticisme de Godard est moins avoué – ce qui l’amène à faire dire à ses personnages pas mal de bêtises sur Dieu et les dieux -, mais ils se confrontent au même genre d’expérience fondamentale, extra-contemporaine et essayent de la faire partager avec des moyens semblables (techniques vidéo très sophistiquées pour l’un, tournage 3D avec altération des couleurs pour l’autre) en suscitant une impression de présence que ne donnent ni le cinéma ni la vidéo ordinaires.

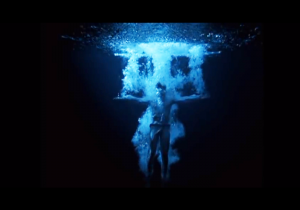

quelques captures d’écran des « teasers » de vidéos de Bill Viola

exposées au Grand Palais jusqu’au 21 juillet

Bill Viola : Tristan’s ascension, 2005

Bill Viola : Fire woman, 2005

Bill Viola : The Deluge, 2002

Bill Viola : Ascension, 2000

Pour un mécréant, les installations de Viola relèvent d’un mysticisme un peu trop simple (mais quel mysticisme qui ose dire son nom n’est pas trop simple aux yeux d’un mécréant ? surtout s’il est français) et flirtent constamment avec une sorte de malhonnêteté, car la vidéo donne une impression d’authenticité alors que tous ces gens jouent le rôle – silencieux – qui leur a été imparti (c’est au fond du théâtre, mais sans paroles, et sans la franchise d’artifice du théâtre). « L’effet de réalité » qui passe par ralentissements, catastrophes, déserts, abstraction des causes, … crée et suppose un « effet d’irréalité » dans lequel les dents de notre méfiance rationaliste sont prêtes à mordre allègrement : trucages, absolutisation arbitraire, présentisation de fantômes, inversion de l’ascension et de la chute, métaphores extrêmes d’incendie, cataracte, ascension, radiographie, apnée, … Il y a dans les vidéos de Viola un aspect démonstratif et illustratif assez gênant, mais si on a un tant soit peu d’esprit religieux, rien n’y fait : toutes ces installations pour la plupart imposantes par leurs dimensions « parlent », mystérieusement et fortement, de mystères qui ne peuvent être traduits dans le langage du langage, et il faut sans doute avoir également un minimum de goût du recueillement et de la réflexion physico-métaphysique pour faire bon accueil au dernier film de J-L G.

Bande annonce : www.allocine.fr › … › Dossiers Cinéma

Lettre filmée de Godard pour expliquer pourquoi il n’ira pas à Cannes : http://www.festival-cannes.com/fr/mediaPlayer/14236.html

Marqué comme: Adieu au langage, Aldous Huxley, Collage, Jean-Luc Godard, Les portes de la perception, mash up, mystique, Tchouang-Tseu, William Blake

et.c est

Email à cet auteur | Tous les Articles par et.c

/images/et.c.html)

Mais c’est aussi un film qui malmène la 3D, la violente, cherchant à lui faire rendre gorge de sa violence et de ses infirmités (*).

Malmener la 3D c’est inclure des images en 2D ; la violenter, c’est ne pas respecter les contraintes de la 3D, en termes de distance par exemple, placer des objets au premier plan alors que les caméras filment un plan lointain, d’où ces flous violents pour l’œil, l’incapacité pour celui-ci à faire le point (où en est le point avec la 3D ? Alors que la question du point dans les salles est devenue obsolète avec la projection numérique (« le point ! le point ! », criions-nous à l’Epoque de la Grande Cinéphilie), G s’amuse ainsi à la réactualiser).

Lui faire rendre gorge, c’est instrumentaliser son ADN même : puisque la 3D ce sont deux images en même temps, eh bien, mettons deux images mais totalement différentes. G. oblige ainsi le spectateur à fermer un œil pour voir, il l’oblige à la 2D pour voir de la 3D ! Ce qu’il nous fait “voir” là, c’est qu’en trois dimensions, on ne peut pas voir. Ou mal voir. Aporie du regard pour le moins, et, pour le plus, une façon encore et toujours de creuser (la question de) l’image en profondeur, de «commu-niquer, avec l’émerveillement, l’étonnement du monde. Faire voir le visible qu’on ne voit pas. Trafiquer les images pour faire voir ». Les tra(fi)quer.

G. a toujours su travailler avec ses ennemis.

Par ailleurs, G., qui a toujours eu le souci de poser/penser le cinéma face à/à côté de la peinture, a fabriqué là — entre autres par cette utilisation de la tri-dimensionnalité — un film proche d’une installation optique-sonore, relevant autant des arts plastiques que du cinéma. D’une certaine façon, il passe du statut de cinéaste à celui d’artiste-plasticien.

Au fond, nous dit-il, la profondeur n’est pas seulement dans l’image.

(*) Dans The three disasters, son court métrage du film collectif 3X3D (**), Godard annonce déjà « D comme désastre ». Et fait un film qui doit comporter au moins 80% d’images en 2D.

(**) dans ce film, qui “offre” la 3D à des cinéastes réputés, Greenaway, avec Just in Time, fait, quant à lui, preuve d’une soumission fascinée devant cette technologie, dans un film qui abandonne le cinéma pour se vautrer dans la réalité “augmentée”, type Googleglass.

http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=1503

http://bit.ly/SWD84V (partie I)

http://bit.ly/1jDAkQU ((partie II)